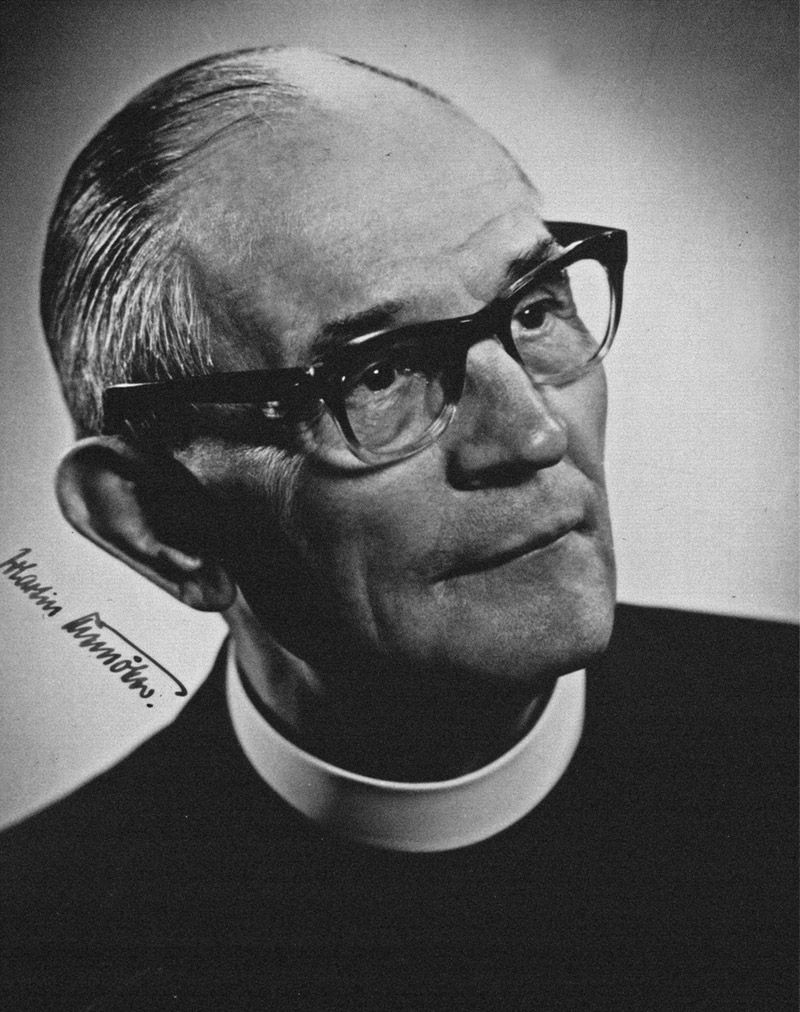

José Ignacio González Faus

Hermanos muy queridos, luteranos, calvinistas, ortodoxos bautistas, católicos y demás: estos días estamos en el clásico octavario de oración por la unión de los cristianos. Bueno es orar, pero hoy es hora también de recordar el viejo refrán castellano: “a Dios rogando y con el mazo dando”.

La oración debe llevarnos a reconocer con dolor que estamos todos inmersos en un grave pecado material: estamos esterilizando la petición de Jesús por la plena unidad entre todos sus seguidores (Jn 17,21) y desmintiendo la profesión de nuestro Credo: “la Iglesia es una”.

Cuando en el Vaticano II la iglesia católica tuvo la audacia de llamar “iglesias” a las otras confesiones cristianas, los conservadores protestaron arguyendo precisamente con esa frase del Credo: “creo en la Iglesia una”. Pero a esa objeción había respondido pocos años antes el gran Yves Congar: la historia demuestra que el Espíritu de Dios ha trabajado en las otras confesiones cristianas, ¿cómo pues no vamos a llamarlas iglesias?

Pero entonces, el hecho de que hoy la Iglesia una esté dividida en varias iglesias, es como una herida abierta que llevamos en nuestra carne creyente y que debe escocernos constantemente. Si eso no sucede algo falla en nuestra condición de seguidores de Jesucristo.

Puede ser bueno recordar que unidad no es la mismo que uniformidad sin matices ni diversidades: tampoco Dios es uniforme, sino de algún modo plural en su profundad unidad y unicidad. Y en este sentido recordemos que ya el teólogo Ratzinger dejó escrito que si las iglesias separadas volvían a unirse con la católica, no estaban obligadas a aceptar más que lo que era la iglesia católica cuando la separación, no los pasos ulteriores que ésta haya dado tras la división (pongamos por ejemplo dogmas marianos), cosa que por otro lado ayudaría mucho a los católicos a situar aquella “jerarquía de verdades” de la que habló también el Vaticano II. Esto puede entenderse con el ejemplo de lo que parece que va a ocurrir en el seno del mismo catolicismo: las bendiciones a parejas homosexuales no tienen vigencia en África donde la situación sociocultural de aquel continente impide esa inculturación[1].

Es cierto que ya no nos excomulgamos ni nos tratamos de herejes como en el s. XVII, ni nos hacemos la guerra armada como en el XVIII. Nos tratamos respetuosa y fraternalmente, rezamos por la unión y hasta hemos constituido comisiones de diálogo teológico donde se han conseguido acuerdos teológicos importantes (sobre la justificación por ejemplo). Pero parece que cada cual se siente tranquilo en su casa, pese a nuestra división, lo cual es insuficiente para la praxis y la vida cotidianas. Y me temo que esa actitud “resignada” se da más entre las autoridades de las diversas iglesias que entre muchos fieles.

Hoy por hoy debemos reconocer humildemente que ni la iglesia católica es verdaderamente católica (porque católico significa universal y hay millones de cristianos fuera de ella); ni la Ortodoxia es verdaderamente ortodoxa (porque orto-doxia no significa solo opinión recta sino gloria correcta a Dios, y nuestra división no le da ninguna gloria al Altísimo); ni somos una iglesia que “proteste” en bloque ante la injusticia y la cruel situación de este mundo; ni podemos llamarnos de veras “bautistas” porque (sobre todo en Asia y África) no somos, como Juan, verdaderos precursores que preparen camino al Señor, sino obstáculos para la propagación de la fe cristiana por nuestra división. Y así sucesivamente.

¿Qué hacer? No soy persona de gran imaginación práctica. Pero lo que acaba de ocurrir en la iglesia católica con el último sínodo me sugiere un posible camino. El catolicismo debería entrar humildemente en el CMI (Consejo mundial de las iglesias), y allí deberían crearse una especie de “mesas redondas” (como las del, pasado sínodo) donde todo el mundo hable y todo el mundo sea escuchado y vayan apareciendo las condiciones que cada iglesia cree ante Dios indispensables para unirse con las otras, y vaya escuchando lo que éstas le piden para unirse. He oído testimonios de participantes en aquellas reuniones de Roma, que me confiesan que no han abandonado sus opiniones, pero las han matizado y enriquecido al oír a católicos de otras partes del mundo. En este marco puede ser bueno recordar que tanto Paulo VI como Juan Pablo II reconocieron que el ejercicio del ministerio de Pedro es hoy uno de los mayores obstáculos para la unión de las iglesias.

Finalmente, recordar que, según dice el evangelio, el reinado de Dios que las iglesias pretenden acercar es “de los pobres” (Lc 6, 20). En ese sentido debemos reconocer que lo que unirá a las iglesias empecatadamente divididas es ser de veras iglesias de y para los pobres. Por eso quiero terminar evocando una noticia muy importante para mí y significativa, que (en cuanto sé) no ha sido dada por ningún medio de los llamados “de comunicación” (¡cuando tantas veces habría que decir “medios de manipulación”!) y que me ha sido comunicada por testigos presenciales.

En estos momentos, todos los soportales del palacio Vaticano en Roma, están llenos (“repletos” me dijo una testigo) de gentes pobres, sin techo, inmigrantes etc., que han encontrado allí un acomodo provisional y son atendidos (espiritual y materialmente) por un grupo de presbíteros. Parece que esto ha provocado protestas de la presidenta Meloni y de empresas turísticas, pero Francisco se ha limitado a responder: “soy cristiano y esa es mi obligación”.

Creo que, por estas dos vías, podrían irse dando primeros pasos. Y así como los teólogos de la liberación aprendieron aquello de que “los pobres nos evangelizan”, podríamos proclamar nosotros: “los pobres hacen una a la Iglesia”.

[1] Remito a un artículo sobre este tema en el próximo número de El Ciervo, titulado “¿Bendiciones malditas?”.

Deja tu comentario